时间:2025-10-01 22:14:33来源: 意大利侨网

世界每天都在发生不可思议的事。

小小的植物叶片影响人类历史。

茶做到了。

一

1607年,一艘荷兰东印度公司的商船抵达爪哇,船上装载了若干中国茶叶。这是一个不起眼的记录,湮没在浩如烟海的史料中,却是目前我们所能看到的最早的荷兰人从东方据点启运茶叶的时间。随后,中国茶源源不断地进入欧洲。

欧洲人东来,最初是为了丝绸和瓷器。优雅的中国手工业产品,代表着那个年代世界的最高水平。但是,他们很快被另一种中国商品打动。这就是tea,茶!为此,他们愿意拿出在新大陆发现的白银,用来交换来自中国的“奇异饮料”。许多年后,人们发现,tea,这种风靡世界的饮品,也是闽南语“茶”的借音。最初把茶送往西方社会的,是在九龙江口或珠江口从事海外贸易的闽南人。待茶风靡世界,它的闽南味的名称已流传世界,西班牙语、捷克语、匈牙利语、意大利语、丹麦语、瑞典语皆用te,法语用the,芬兰语用tee,荷兰语用thee。没有人愿意想象,如果生活没有茶叶,世界将会怎样。

福建茶是什么时候通过海路传入欧洲的,众说纷纭。美国学者彭慕兰在《贸易改变世界》里说:16世纪,葡萄牙人在东南亚殖民时,发现了来自中国的茶。对于在这片水域航行了上千年的中国商船来说,捎带这种日常饮料实在不足为奇。打发漫长的时光,消解毒辣的暑气,都好。对于重口味的欧洲人来说,爱上这种清淡的东方饮料,大约还要等些时日。到了17世纪初,时机终于来了,有“西方海上马车夫”之称的荷兰人和有“东方海上马车夫”之称的闽南人联手开启了海量福建茶进入欧洲的历史。这是漳州月港贸易的鼎盛时期,作为大明王朝唯一允许商人出海贸易的口岸,欧洲各国纷纷把目光盯向九龙江出海口。

从中国茶在海路被欧洲人发现,到最终点燃欧洲人味蕾,中间隔了数十年。这个转折点,据说与武夷茶一种新品种的意外诞生有关。有人做了这样的描述。据说,400年前一次制茶意外,诞生了正山小种,当地人不愿接受这种另类的茶叶,茶人通过茶市贱卖,闽南行商把它带到月港或厦门港,10、11月季风起时运到巴达维亚,交给荷兰人。荷兰人又把它带到欧洲,成为西方的宠儿,一条从产区到欧洲的贸易网络就这样形成了。

世间发生的一切,都会留下痕迹。有些一闪即逝,有些留下烙印。茶姿态轻盈,故事厚重,百世芳华,担得起一声千年叹息。

二

对一些人来说,茶是他们的人生。

僧人释超全来武夷山天心寺永乐寺时,山河早已残破,像许多士大夫一样,他落发,或是对故国的怀念,或是对世事的了然。大厦将倾时,他成了郑成功的幕僚。一切尘埃落定,他再成僧人。20年后回闽,物是人非,他避入深山,以茶为友,不想看的也就不用去看了。

茶提供了一种味觉关怀。即使离家失国,依然能顺着那一缕气,找到归处。一时间,这里聚集了许多来自闽南的僧人,劲峭的海风变成清凉的山霭,他们知道,后面的日子不一样了。

这个时候,百二十里的山中大小寺庙50多处,山寺中多为闽南人,他们在那儿制茶、品茶,成了茶叶传播的推手。

“每年,都有西洋商船前来买茶,价格是官家定的,通过牙商交易。”释超全在《武夷茶歌》里向人讲述,“近年来,武夷茶采用了漳州的制法,最著名的是‘漳芽’和‘漳片’,茶香如梅似兰,大抵是烘焙时散发出来的。茶在鼎中炒再到笼中温着,制茶人心要闲,手要快,才会有细工夫。他们对茶青选用非常讲究,岩上的茶树十分稀少,雀舌吐红霜叶微醉,乘着朝露轻盈晨光曦微,采了一早,不过一掬。漳州府的茶商自己珍藏起来。在阴雨连绵时节,山前楼上,昼间愁苦,朋友们一夜茶话,千载悠悠,烹煮山茗,浇沃枯肠,雨声杂踏,松涛沸成一片。”

他不一定记得那一夜促膝长谈时说的那些话,但也许记住了朋友举杯饮茶的瞬间表情。山风撩衣,水雾空蒙,炉炭温红,时光一点一滴流逝,优雅到了临界,发一声沧桑古意的叹息,喝茶的人隐到历史里。

“武夷岩茶漳人制,紫白二亳粟粒芽。”通过释超全的《安溪茶歌》,我们看到4个世纪前的那些日子,漳州茶商来到武夷山,他们带来了漳州的茶工,自己采买茶青,自己烘焙茶叶,然后,翻山越岭,来到港口,通过官牙,搬上“番舶”。“番舶”扬帆,一路茶香,到了万里之外的欧洲宫廷和寻常百姓家。

释超全用诗歌吟唱那时的茶事,武夷茶、闽南僧、漳州商轮番出场。那是一个什么样的世道啊,家国如雨中颓墙溃去,新的朝廷在刀光剑影中诞生,商人们从一个朝代走入另一个朝代,山僧眼色空蒙,山路蜿蜒,海路漫漫,茶香穿越时光与战火,“番舶”年复一复。最后,浩浩荡荡的世事,都成了一杯温暖的茶水。

三

TWININGS,川宁,是英国最资深红茶品牌。在伦敦,拥有300年历史的川宁老店,门楣上除了象征英国王室的双狮标志外,还有两个中国人塑像,其中一个是福建茶商。托马斯·川宁在1706年创立品牌,1837年,维多利亚女王颁布第一张“皇室委任书”,川宁茶被指定为英国皇室御用茶,一直延续到今天。

福建茶商在中国茶叶外传的链条上功不可没。明隆庆元年(1567年),朝廷开海贸易,九龙江出海口的月港成为唯一允许商人出海贸易的口岸。这是茶从海路向西方传播的端倪。鸦片战争后,从武夷山到马尾港的路途,远比到广州港近,各国茶船汇往福州,“世界茶港”由此诞生。

1604年,月港商人李锦、潘秀介绍荷兰人与闽南商人互市,荷兰人开始抵达闽海,茶被看见。1610年,荷兰人可以在爪哇、万丹买到闽南商船带去的茶叶。1687年,英国东印度公司规定每艘从孟买到厦门港的商船要载150担茶。

广州贸易使茶取代丝绸成为东西方贸易的最大宗。

潘振承离开九龙江出海口老家前往广州港时,他有过三次前往马尼拉贸易的经历。每年,秋风起时,欧洲商船成群结队来到广州港,收购丝、瓷与茶。同样在这时候,潘振承和商人们也会来到广州港,与欧洲人做贸易。他像候鸟一样按季节往返。武夷山有他的伙计和茶厂。这种行商方式叫“走广”。此时,英国正在进入工业革命,对茶的需求与日俱增。

欧洲人找到他,需要茶。他知道从哪个地方找到茶源,还知道怎么跟他们打交道。这是一桩前所未有的大买卖,价格好,数量惊人。中国商人要供应的,是整个欧洲,还有在世界各地的殖民地。

1685年,广州十三行成立,这是中国历史上最早的官方外贸专业团体,在广州从事整个帝国的进出口贸易,并在广州港垄断中国同欧洲的经纪业务权力。茶叶贸易在他们手中走向极盛。

整个18世纪,中国出口欧洲红茶约721万担,这不包括出口俄国的茶叶。

茶从上流社会的时髦饮品到产业工人、农夫、市民日常,百年时间,销量突飞猛进。满载茶叶的商船,在海上奔跑。谁有能力在中国抢购到当年出产的茶叶,以最快的速度运抵欧洲市场,谁就能赚到大钱。茶叶贸易进入福州港时代。

一场奇妙的竞赛,就这样开始了。

一种被称为“飞剪船”的海船出现了。这种大帆船船体狭长,船艏尖削,适合在海上乘风破浪。

三艘茶船同一天驶入泰晤士河是怎样盛大的场面?

1866年9月6日上午,伦敦的茶季。河面传来一阵阵欢呼。“爱丽儿”号、“太平”号先后泊上码头。随后,“赛里卡”号也靠岸。最先到达的茶船分享了资金。7日和9日,“火十字”号和“泰兴”号也先后进港。

19世纪,英国流行过这样的竞赛。同时驶离马尾港的飞剪船,从罗星塔出发,沿着同一条航线奔向伦敦。最先到达的茶叶能卖出最好的价格,而胜出船的船员将获得荣誉和奖金。茶季将至时,伦敦报纸开始报道它们的消息,赌徒们下注谁先抵达,商家们也备好购茶的款项。茶船好像带来一种大众娱乐。至于商家,要是杂货店的老板不能在飞剪船到达后第二天,在店里的橱窗上摆出一箱标有到达的飞剪船名字的茶叶,他的店铺将无人问津。

澳大利亚画家理查·林顿创作的一幅油画《在闽江上》,描绘了茶船云集的情景。19世纪的霞光,照耀在即将启航的船只上。中国人的小货船和欧洲人的小艇在江中行驶,画风温暖而愉悦,宁静的江面,潜伏着勃勃生机。

味蕾催生了全球经济,改变了世界历史。1000多年时间,万里茶路贯穿欧亚大陆和太平洋、印度洋、大西洋,月港、马尼拉、阿卡普尔科、塞维利亚、伦敦……那些影响了人类历史进程的人物和事件,轮番登场,激发人类的智慧、力量、信念。

茶提供给我们看世界的奇妙维度,古老、宏大而又复杂,年轻、细微而又简约。帝王将相,寻常人家,晨光暮色,百味人生,最后,不过是一杯温暖的水。

这是茶杯里的世界,茶世界。

(原文刊于2025年9月25日福建日报“武夷山下”副刊)

“折叠的时间”李庚艺术作品展在香港成功举办

2026-02-13

浙江海外“欢乐春节”系列交流活动启幕

2026-02-12

中国美术家协会“送欢乐 下基层”赴中铁建设集团西安东站项目开展慰问活动

2026-02-11

一位意大利医生,为何用中文向世界讲“中药西治”——走近整合医学专家 Irene Coia

2026-02-11

“十四五”福建文化强省建设的多维观察

2026-01-24

浙通四海!“Touch Zhejiang·Walk China”国际青年年度交流分享活动举行

2026-01-24

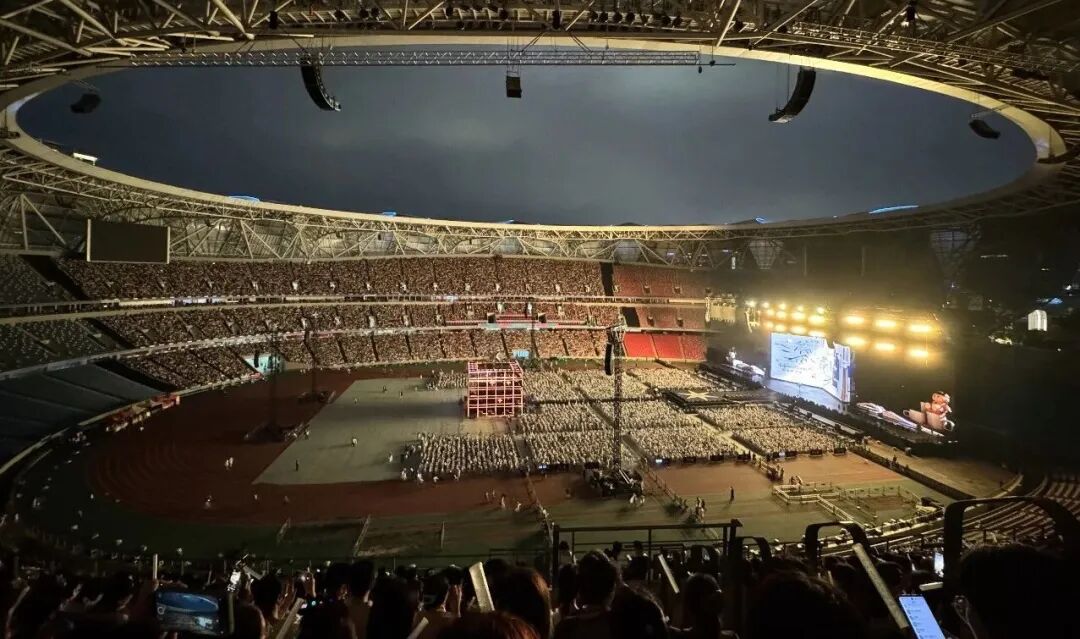

最高奖励100万元!浙江出台细则,支持举办演唱会、音乐节等

2026-01-23

“大师足迹 奋斗赞歌——张文新艺术回顾展”在韩玉臣美术馆启幕

2026-01-20